- 一級建築士試験の「施工」科目はどんな問題が出る?

- 学習で押さえておくべきポイントが知りたい!

- 独学で実際に使用した参考書は?

今回はこのような声にお応えします。

一級建築士試験の中で勉強の抵抗感のある「施工」科目。

建築設計に関わる人にとって、施工現場は馴染みがなくイメージしにくいのではないでしょうか。

今回は、「施工」科目の問題の特徴や学習の仕方についてまとめます。

問題の特徴と対策

「施工」科目の特徴は次の3つがあります。

- 範囲が広い

- 学習にあたりイメージがしにくい

- 覚えるべき数字が多い

苦手だと感じやすいところでもありますね。

しかし、この3つが学科試験突破のポイントでもあります。それぞれ対策をまとめます。

①範囲が広いということは浅い知識で良い

「施工」科目は全25問、各分野につき1題程度の出題数です。

1つの分野を完璧にしても、取れる点数は少ないですね。

つまり、学習範囲が明確で過去問や参考書で学習する内容で十分ということです。必要最低限の学習で学科試験の突破を目指しましょう!

②イメージがしにくい場合はイラスト付きの参考書を用意する

イメージがしにくい場合はイラスト付きの参考書を用意するのをおすすめします。

おすすめの点を含め3冊紹介します。

『施工がわかるイラスト建築生産入門』

- 説明文よりもイラストの方が多い

- 建築施工の全体工程が理解できる

『イラストでわかる建築施工』

- イラストが豊富にありながら説明文もしっかりある

- 出題されやすい基本的な内容が押さえられている

- 初学者におすすめ

『2級建築施工管理技士 第一次検定テキスト』

- 各工程について、イラスト付きで説明がされている

- 上の2冊と比較して1番情報量が多い

- 部位や工法の名称などがすぐにわかる

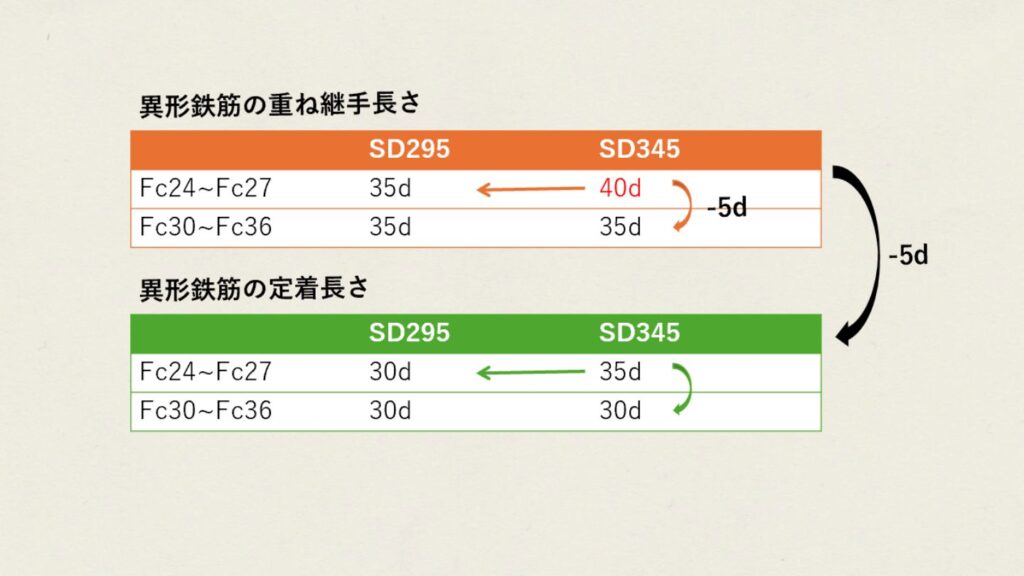

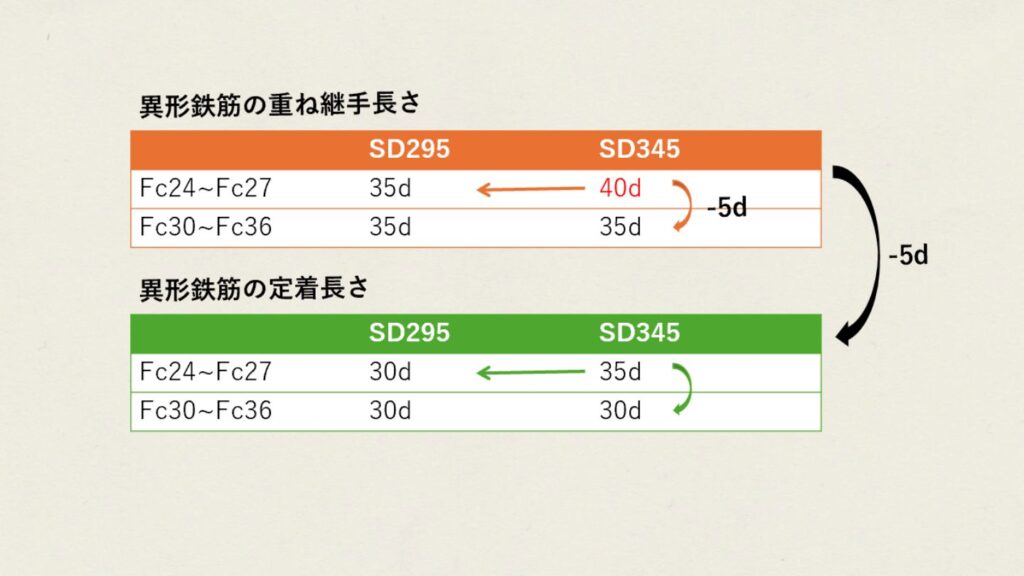

③数字を覚える際には表と基準となる数字を覚える

「施工」科目には覚えるべき数字が多く、試験問題の正誤判断のポイントにもなっています。

そのような場合は表にまとめます。その後、基本となる数字を覚えて別の数字はその差を覚えるのがコツです。

例えば、異形鉄筋の重ね接手長さと定着長さを覚えるとします。まず、Fc24~27、SD345の重ね接手長さの40d(基準となる数字)を覚えます。それから、そのほかの重ね接手長さは-5d、定着長さは重ね接手長さ-5dという要領です。

暗記の量が格段に減ります。

インターネットの画像検索や動画は参考にしない方が良い?

イメージ化をするのにインターネットで検索するのも良いですか?

参考にするのは問題ないですが、注意点も多いです。

注意点

- 目的の情報を知るのに時間がかかることが多い

- 目的の情報のほかに、別の情報があり混同することが多い

一級建築士試験の「施工」科目の範囲は施工知識の中でもごく一部に限られています。

そのため、検索することで時間を要したり、間違った情報が出てくることもあります。検索する際には、注意するようにしましょう。

学習をスタートする時期と学習計画について

「問題の特徴と解説」で紹介した『ポイント整理と確認問題』や過去問アプリを利用して徐々に進めていきましょう。

隙間時間に取り組むことのできる学習法ですね。

学習をスタートさせるタイミングは2月〜3月が良いです。

模試が5月の上旬に控えていることが多いので、それまでに最低1周はしておきましょう。

勉強に重点をおくべき分野

「問題の特徴と対策」でもまとめましたが、1つの分野につき1問程度出題されます。

問題の中には、その年によっては出題されなかったり、2題出題されたりする分野があります。

ここでは出題傾向の多い分野とそうでない分野をまとめます。

2題出題されたことのある分野は要注意ですね。

2題出題されたことのある分野

- コンクリート工事

- 鉄骨工事

- 内装・外装工事

- 設備工事

- 改修工事

1題出題されている分野

- 現場管理

- 材料管理

- 申請・届出

- 土工事

- 基礎工事

- 鉄筋工事

- 型枠工事

- プレキャストコンクリート工事

- 防水工事

- 木工事

- 請負契約

出題されなかった年もある分野

- 地盤調査

- 仮設工事

- 左官・タイル・石工事

- ガラス・金属工事

目標点数と足切りライン

過去5年分の足切りラインをまとめます。

独学や現場経験に限らず十分に狙える点数なので、しっかり意識しましょう。

目標点数は19/25点です。

| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |

| 13/25 | 13/25 | 13/25 | 13/25 | 13/25 |

「施工」科目を学習することの必要性

設計と施工は似ているようで、分野が少し違うように感じたことはありませんか?

必要性がわかればモチベーションにもつながります。

設計の仕事をする上で、施工について詳細に知っておかなければいけない理由があります。

それは、一級建築士資格が設計や工事監理などの業務を行う資格だからです。

工事監理業務

工事監理という仕事は設計図書の通りに建物が実際にできているか確認する業務です。

具体的には施工図や製作図、現場質疑などあらゆる書面を確認する必要があります。このときに施工について詳細な知識を携えておかないと非常に困るというわけです。

建築士は設計の仕事というイメージがありますが、工事監理も仕事の1つなのですね。

ちなみに、工事監理と工事管理は明確に使い分けがあります。

まとめ

いかがでしたか?

今回は「施工」科目の問題の特徴や学習の仕方についてまとめました。

暗記のコツも知れて参考になりました。

独学でも現場の経験がなくてもイメージをもつことができます。学科突破を目指して頑張ってください。

最後までご覧いただきありがとうございました。