「効率よく勉強する方法は?」

「どのように学習計画を立てるのがよい?」

「建築事例の問題を解けるようになりたい!」

今回はこのような声にお答えします。

一級建築士学科試験の中で勉強しやすい「計画」試験。ですが、足切りに引っかかってしまうことも珍しくない試験です。

ポイントを押さえてできる限り少ない学習時間で突破したいですよね。

今回は「計画」試験の問題の特徴や実際の勉強の秘訣についてまとめていきます。

勉強の秘訣

「計画」科目に特化した学習の秘訣を3つ紹介します。

これから紹介する3つを心がけると学習効率が大幅に向上します。

ぜひ参考にしてみてください。

机に向かわなくても勉強できる

「計画」の問題は、住宅や病院・オフィスビル・商業施設など身近な建物の特徴を学習します。

例えば「バルコニーの手すりは1.1m以上」などです。

どれも実際に利用したことのある建物なのでイメージしやすいです。

そのため、専門知識がなくても問題文を理解でき、短時間で解けるのが特徴です。

手軽に取り組めてしまうからこそ、移動時間や待ち時間を有効活用しましょう。

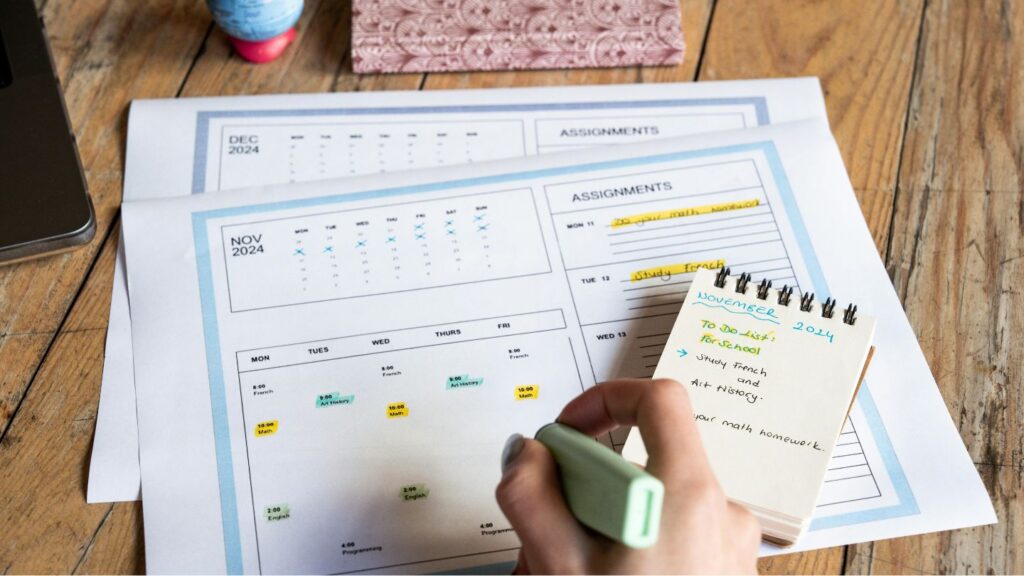

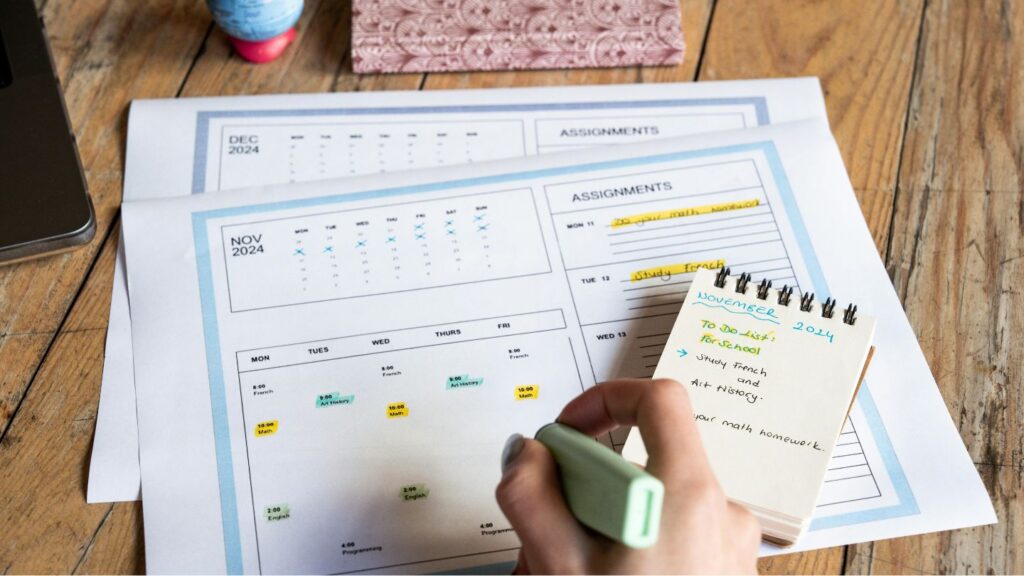

分散学習と反復学習を意識する

暗記のコツは、一度に覚える量を少なくすること、忘れても繰り返しインプットするということです。

具体的には、1度に20個のものを覚えるよりも、朝と夜の2回に分けて10個ずつ覚えたほうがよいです。

そして、朝覚えたことは夜に思い出してみる訓練が必要です。

人間の短期的な記憶は10個が限界といわれています。

買い物のお使いを頼まれた場合を想像してみてください。10個覚えるのも大変ですね。

忘れても気にせず繰り返しましょう。

建築事例の暗記はできるだけ減らす

もう1つ、過去の建築事例に関する問題が出題される特徴があります。

出題範囲が広く、まともに勉強すると効率が悪くなってしまうのが悩みです。

対策がしづらい分野ですが、足切りを回避することに注視するとそれほど多く暗記する必要はありません。

実際に使用したおすすめ教材

実際に使用したおすすめ教材とポイントを紹介します。

しっかり学習することができれば合格圏内を確実に狙えます。

『ポイント整理と確認問題』総合資格学院

- 要点を絞って各科目・各分野ごとに簡潔にまとまっている

- 電車の移動時間中など、短時間でも簡単に理解できる内容にまとまっている

- 要点の解説の後に確認問題が載っている

分かりやすくまとめられているので、最初に取り組むのに最も適した参考書の1つです。

「1級建築士」受験対策(アプリ)

- 19年分の過去問が収録されている

- 各科目(法規以外)・各分野ごとに要点整理の解説がついている

- 携帯1つでどこにいても勉強することができる

このアプリの問題が解けるようになると学科試験突破の可能性が格段に上がります。

『1級建築士学科試験厳選問題集500+125』

- 各分野ごとに問題が収録されているので、学習がしやすい

- 苦手分野を重点的に学習できる

点数をあと一歩伸ばすために必要な問題集になっています。

学習をスタートする時期について

7月の学科試験に近づくにつれて法規や構造などの他の科目が優先されるため、計画的に取り組むことをおすすめします。

トータルの学習期間を2月~7月の6か月間で考えたときの学習計画の例をまとめます。

| 2月 | 『ポイント整理と確認問題』1週目 |

| 3月 | 『ポイント整理と確認問題』2週目、3週目 |

| 4月 | 「1級建築士受験対策」(アプリ)1週目・建築事例問題対策 |

| 5月 | 「1級建築士受験対策」(アプリ)2週目・事例問題対策 |

| 6月 | 「1級建築士受験対策」(アプリ)3週目・事例問題対策 |

| 7月 | これまでの学習や模試を総復習・学科試験 |

建築事例問題は優先順位が低いので、過去問演習のタイミングで並行して覚えていきましょう。

繰り返し学習することが大事ということですね。

実例問題攻略~これだけは覚えておきたい事例~

建築士試験の中で特に出題頻度の高いものをピックアップします。

建築に関わるのであれば、最低限知識として知っておいてほしい内容です。

日本建築史

日本建築史では、日本特有の神社・仏閣が代表例になっています。

木造建築で昔ながらの工法があることも大きな特徴です。

- 伊勢神宮・内宮正殿

- 出雲大社・本殿

- 賀茂別雷神社・本殿権殿

- 住吉大社

- 法隆寺・東院伝法堂

- 新薬師寺

- 唐招提寺金堂

- 春日大社・本殿

- 厳島神社・社殿

- 三仏寺投入堂

- 浄土寺浄土堂

- 鹿苑寺金閣

- 光浄院・客殿

- 日光東照宮・社殿

- 桂離宮

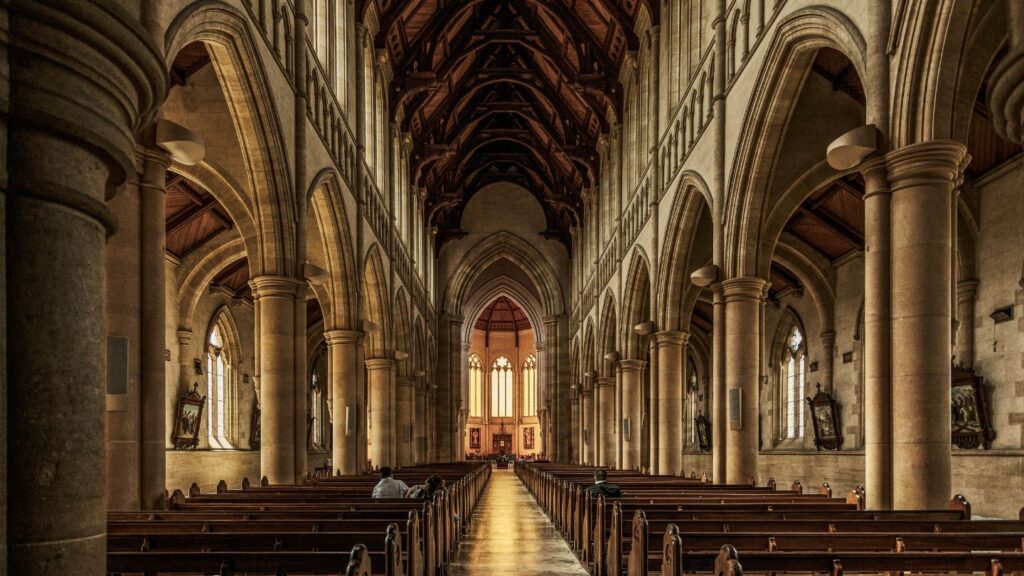

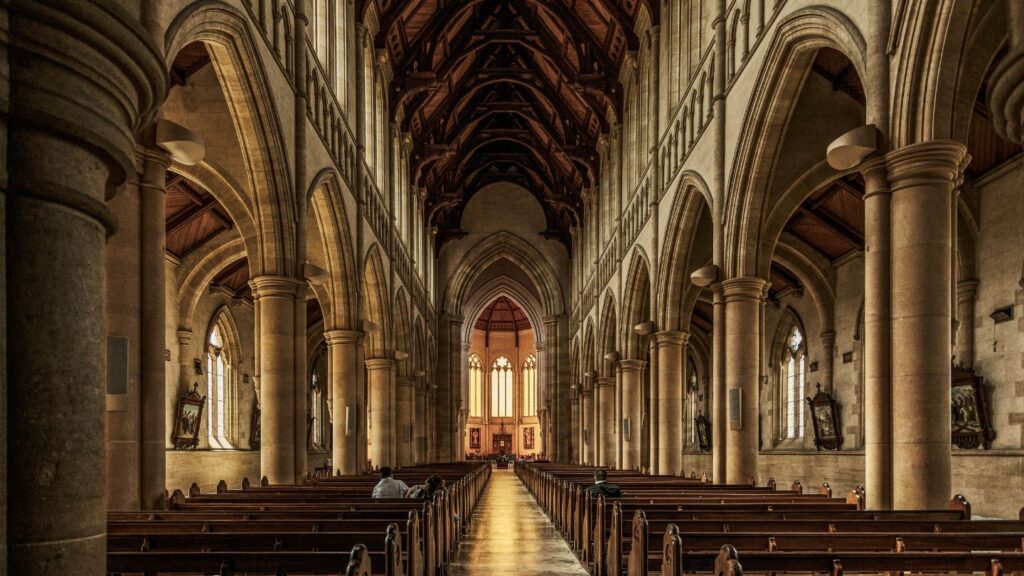

世界建築史

世界建築史では、キリスト教の影響が強く反映された大聖堂や礼拝堂が特徴です。

ギリシャ十字や曲面のアーチ、豪華なステンドグラスなどその時々の影響が建築に反映されています。

- パンテオン

- サンマルコ大聖堂

- ハギアソフィア大聖堂

- ゴルドバの大モスク

- アルハンブラ宮殿

- ピサ大聖堂

- ヴォルムス大聖堂

- ル・トロネ修道院

- アーヘンの宮廷礼拝堂

- ノートルダム大聖堂

- アミアン大聖堂

- フィレンツェ大聖堂

- テンピエット

- サン・ピエトロ大聖堂

- セント・ポール大聖堂

近代建築

産業革命から第二次世界大戦頃にかけての建築を近代建築と呼んでいます。

技術の発展により鉄やコンクリートが使用されていることや時代の芸術運動が反映されているのが特徴です。

また、この頃から機能性も重視されるようになりました。

- ロビー邸

- シュレーダー邸

- サヴォア邸

- ファンズワース邸

- 落水荘

- ヒラルディ邸

- フィッシャー邸

- タッセル邸

- ウィーン貯金郵便局

- 大英博物館

- ゲーリー邸

- 前川自邸

- 塔の家

- 原自邸

- 旧開智学校校舎

保存・再生

建築物を長期間利用することは環境への配慮や文化財としての保護など利点があります。

レトロな雰囲気を残しつつ現代の機能を備えた建築は、観光スポットとしての役割もはたしています。

- テイト・モダン

- ドックランズ再開発計画

- オルセー美術館

- リンゴット工場再開発計画

- カステルヴォッキオ美術館

- ポツダム広場再開発計画

- バルセロナ・ラバル地区

- ハイライン

- ジョンFケネディ国際空港TWAターミナルビル

- ミレニアムドーム2000

- 札幌ファクトリー

- アートプラザ

- 倉敷アイビースクエア

- 旧大社駅舎

- 東京都丸の内駅舎

- 犬島精練所美術館

- 千葉市美術館

- 金沢市民芸村

- 門司港レトロ

目標点数と足切りライン

過去5年分の足切りラインをまとめます。

建築事例問題は少ない時でも4問出題されているので、最低限は勉強するようにしましょう。

目標点数は15/20点です。

| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |

| 11/20 | 10/20 | 11/20 | 11/20 | 11/20 |

令和4年度は難易度が高かったことから10点以上となっていますが、例年11点以上が基本です。

まとめ

いかがでしたか?

「計画」試験の問題の特徴と学習の秘訣をまとめました。

学習の方針が立ったので、すぐに取り組めそうです。

一般問題はすきま時間に学習し、建築事例は必要なものを絞ることで効率的に学習できます。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

最後までご覧いただきありがとうございました。